元代山水画的主要艺术特征

《山居图》

元 钱选 纸本设色 纵29.6厘米横98.7厘米上海博物馆藏

元代山川画在承继唐、五代以及宋代绘画艺术精华的根基上,获得了前所未有的成长,在中国山川画成长史上写下了浓墨重彩的一笔,具有明显特性以及划期间的意义。元代山川画作品在彰显文学特性的同时,把绘画作品的画与书法、诗歌等艺术伎俩完善地交融在一路,推动了中国画作品的立异式提高。

《水村落图》

元 赵孟頫 纸本设色 纵24.9厘米横120.5厘米北京故宫博物院藏

(一)文字简淡无邪

元代文人的绘画作风,以简约温和,寻求纯洁为主,日趋成长至成熟阶段。自赵孟頫开端,画风日益出现出“简率”的特点。假如说,宋代的“简”还很少涉及,那么元代的“简”俨然已经蔚然成风。高克恭等人笔下的山川,天然也不是简约。黄公望长于简笔创作,用简单文字的方式完成《富春山居图》的创作;在元画中,倪瓒长于章法、文字、物象等方面的精简,堪称元画的标杆。

在元代山川画中,表达出对率真平庸作风的极致寻求。虽说沈括等人承认并评价了董源笔下江南山川的任性纯洁,但在宋代,对平庸自然作风的董源山川画,则持必定的保存意见。在郭若虚看来,画风格格以关、李和范著称,而董源仅仅是精晓山川,远不如王维和李思训。以雄浑作风而著称的三家山川,不再成为元代的文人雅士所追捧的工具。

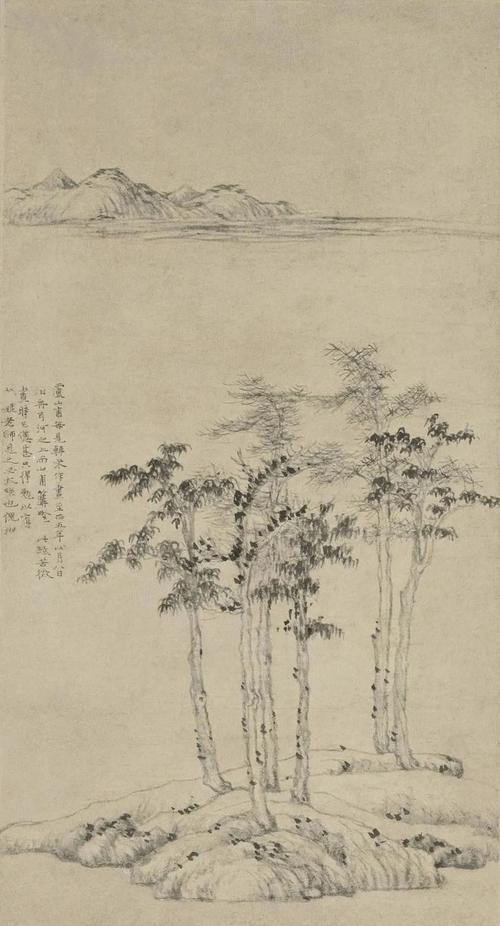

《洞庭东山图》

元 赵孟頫绢本设色纵61.9厘米 横27.6厘米 上海博物馆藏

寻求心坎的平静,文人画家愿望从前人那边找寻契合于情趣的器械。在元代文人眼里,董源纯洁率真的画风备受推重。因临摹董源,赵孟頫的《水村落图》而产生了变化,分外是《洞庭东山图》中,颇具董源之风仪,设色以淡青绿为主。黄子久的山川,师从董源且更胜一筹,其笔下的《富春山居图》,摹仿于董源,异常之纯洁无邪。吴镇,也因学董源而呈现了变化。王蒙与董源在作风上有异曲同工之妙。后人评论倪瓒作风,自成一派,不外在本色上,照样带有董源之风。

《谢幼舆丘壑图》

元 赵孟頫 绢本设色 纵20厘米横116.8厘米美国普林斯顿年夜学美术馆藏

可以说,董源影响了每一个元代文人画家。高克恭习画初期,从“二米”开端,晚年之后也颇受董源影响;赵雍笔下山川,不仅受其父影响,并且深得董源之神韵;而对付方从义而言,固然以“二米”云山见长,但其笔下作品,亦有董氏之风。

《鹊华秋色图》

元 赵孟頫 纸本设色 纵28.4厘米长93.2厘米台北故宫博物院藏

(二)以书入画

在元代文人画作中,常常把画与书联合在一路,以书入画在唐宋年月并不多。跟着赵孟頫等人对此作风推重,加之柯九思经由过程线性塑造出详细的物象,并与分歧书体接洽起来。以书入画这一理念,从唐宋时期的鲜少涉及,到元代开端运用,不仅具有理论实践意义,且进级到审美的内涵尺度。在元代画家的笔下,书与画交融在一路,创作出诸多精湛的作品,为后世所存眷。

《富春山居图》

元 黄公望 纸本水墨 纵33厘米横636.9厘米台北故宫博物院藏

对元代的文人志士而言,因特殊的期间配景,彼时锐利强劲的南宋山川绘画作风,很难贴合他们心坎柔和高雅的行径,在这一需乞降汗青配景的作用下,赵孟頫在南宋山川画的根基上,年夜刀阔斧地提出了“以书入画”的理念。赵孟頫推重以笔动手,交融南北笔法精华,经由过程多元化的作风,采纳水墨的方式完成画作,营造出平和、肃穆、刚柔兼具的作风。其画作《竹石图轴》,就兼具了李、郭的画法,完成了长松画法,使得每一个松针不仅旺盛并且坚挺,少了郭熙淳厚的气概,也少了水墨温润的气味。作为其稳固的山川画作中最简的作品之一,采纳淡墨枯笔完成了画作中的山丘树石,颇有书法之风,在迁移转变抑扬之处,又带有一丝情趣。他创始了以书入画的期间新风,画作中带有浓烈的书法墨韵。

《天池石壁图》

元 黄公望绢本设色纵139.4厘米 横57.3厘米 北京故宫博物院藏

居于特殊的汗青配景下,衍生了“以书入画”的理念。从本色上说,推翻了南宋画派重墨的作风,以情趣书法的方式取而代之,在元人文人画成长洪流中,标记性的特性在绘画中融入了书学的素养。在元代之前,为了有利于文字形体的塑造,在字画用笔方面,把其同等性用到了首位。元代之后的文字情势,更注重构形作用,从而使其审美代价更标新创新。

钱选以士气与书法相连的情势,而黄公望更重视文字清淡之分,这类文字更具士气,更为潇洒,颇具士人家风。在倪瓒看来,必要有草草的逸笔,方可有逸气的表示。同时在绘画中,注重墨韵和笔法,这关乎画家的品性,与气韵相关。郑昶曾言,论画中文字,相较于古人的富丽制造,元人的简逸之韵更胜一筹。

《六正人图》

元 倪瓒纸本水墨纵61.9厘米 横33.3厘米 上海博物馆珍藏

(三)不求形似

文人画的创作,深受老庄思惟的影响,会遵循于心坎,驰骋于虚静状况,更崇尚表象之外的意境。意境跨越了本体的高度,具有虚灵明觉之心。画家在创作中,以本体的知觉体验为主,赓续地反思、体验、感悟,他们不再对客观事物的特性进行摹仿,而是一种带有内涵特性的思维方式,在艺术创作中,赓续凸显冥思苦想的艺术体验。在画作中,不仅重情势,更重意境。不再以五彩为主,而选择了纯洁的水墨,使其蕴含着中国式的美学原剃头挥到了极致。

《渔庄秋霁图》

元 倪瓒 纸本水墨纵96厘米横47厘米 上海博物馆藏

元代文人经由过程山川画的情势,体现出对生涯憧憬的立场。他们不再是简单的惟妙惟肖的天然临摹,而是突破瓶颈,通报出感情。在画家看来,画作自己不再于是否形似,而是可以借物以表达心坎的主观情趣,表达心坎的感情意味和心情。在山川画中,是心相的直观表达,从中体现出感性的部门,不再是简单的观摩。在《画鉴》中,汤厘曾言,观画从气韵动手,之后再观骨法、地位、笔意等,末了才是形似。在名人志士的笔下,不再是寻求形似,更多的是着眼于适意。

在用笔方面,元画极为凝练、潇洒。文人精晓诗书,他们自大,但更自傲,他们习用“墨戏”等方式,直言气量气度,不再拘泥于情势,更愿望表达出纯洁和平庸。固然是简单随便的文字,尽显自然纯洁。

《幽涧寒松图》

元 倪瓒纸本墨笔纵59.7厘米 横 50.4厘米 北京故宫博物院藏

画作创作进程中,寥寥数笔,使兼具神似和形似。在宋画根基上,推动了元代山川画的成长。不仅具有宋画中对天然的仔细察看和刻画特性,不违反事物的天然纪律,遵循理法,不为所欲为,虽潇洒但毫不胡作非为。倪瓒曾言,在最开端挥染,画作多以物似为主;随郊行及城游之后,物物归画笥。这也阐明了在他习画的低级阶段,也是好学苦练,求得形似,在他从前的画作中,精细为主,异常真切。跟着画作创作的深刻,开端弱化乃至摒除一些不紧张的器械,进而强化某些体现逸气形貌部门。把心情融入情境之中,表示出心坎的某一部门感情认知。

《容膝斋图》

元 倪瓒纸本水墨纵74.4厘米 横35.5厘米 台湾故宫博物院藏

在《六研斋条记》中,李日华以为,在写实工夫中的“不求形似”,起源于认真察看,画家从“意态忽忽”,感知一种孤单、无助的人生之态。与宗炳的“坐究四荒”的审美体验互相呼应。是一种与寰宇万物混为一体的立场,是一种求得气量气度安静的真性情。笔下融入了性情、志趣,相符常理,天然也就笔底生花,不再拘泥于技法层,更注重意象层。