轻盈中的重拙杨刚艺术作品中的冬奥精神与水墨灵魂

上世纪80年月初期,我在广州美院念书的时刻,去北京看展览,住在中间美院接待所,见到过卢沉老师,但没见到杨刚,后来也一直没有机遇会晤。

70年月我就知道杨刚了,其时在美术期刊杂志乃至报纸上,常常会看到他的画,那是一些硬笔速写,奔驰的马群和慓悍的牧平易近,地平线上的晨晖、夕照,展示了北方草原广阔的生涯情景。这些作品宛如都是一蹴而就,在踏实的写实技能中表示了自由旷达的芳华豪情。说杨刚是谁人期间的画坛明星,彷佛并不外分。

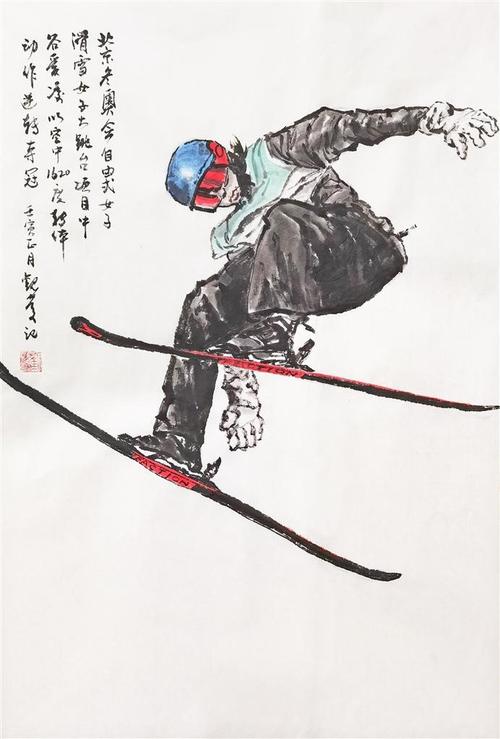

杨刚作品《名堂溜冰》之一

80年月以后,宛如就很少看到杨刚的画了。印象较深的只有《迎亲图》长卷,北方草原生涯题材,鲜衣怒马,具有秩序感的构图,春风得意的群体氛围和轻松蔓延的活动节拍,优雅、控制的工笔设色,过滤了70年月的霸悍、粗犷,使人很容易想到古典绘画传统中的唐宋作风。谁人时期,我主要存眷的是古代美术的问题,对现代绘画的环境短缺相识。我乃至不知道后来杨刚去了北京画院。不久前我才知道,我们分外优秀的年青的同业杨肖博士,便是杨刚老师的女令郎,——恰是这个不期而至的机缘,使我有机遇走近杨刚的绘画天下。

客岁底,杨刚的年夜型画展在中国美术馆展出,我和蔡涛原来是订好机票要去参观的,惋惜由于疫情管控,暂时撤消了行程。本日是我第一次面临杨刚的原作。在深圳美术馆展出的这个题为“生-生——杨刚艺术作品展”以冬奥活动为主题,据前言先容主要是杨刚晚年面临电视直播画的。当然,这只是杨刚绘画天下一个很小的局部的展示,但对我来说,也是进修“浏览杨刚”的一次可贵的机遇。

杨刚作品《速率溜冰》之一

总的来看,这批作品延续了青年期间杨刚对活动节拍灵敏的直觉,但疾速的硬笔速写线条显著被提纯了——简约的软毫运笔在还原工具连忙的活动态势的同时,凸起了刹时造型沉厚的雕塑感;譬如这件《单板滑雪》,我感到完全可以作为一件雕塑作品来看。基于直觉,自由地踥蹀于古典传统与当代时尚之间,赋予轻巧的活动感以重、拙、年夜的雕塑感,——换言之,杨刚的删繁就简体现了他对书法线条及传统没骨画法的懂得和测验考试,在提、按、迁移转变的活动进程中赋予用笔以形、势、质的表示功效。不错,我这里谈的是“技”,但依照传统的说法,一种高度熟练、了然于心,心手如一的“技”,也是形而上的“道”的浮现。

这种耐人寻味的“浮现”,在杨刚不少展示逆光 “剪影” 的作品中彷佛可以或许找到更为活泼的例证,如在其余场所完成的《北京年夜妈》(2003)《高原的节日》(2012)、《登上山顶》(2014)、《小提琴声》(2015)《暮雨低》(2010)、《太极2010》以及很多刻画冰雪活动的作品,都可以纳入这种解读的规模。不问可知,在趋近失衡的连忙移动中找到刹时的均衡点,既是奥林匹克冰雪活动的异景,也是人类降服自我的极限,将潜能施展到极致的事业。从读者的角度来看,在组成矛盾冲突的视觉张力中更容易体验到杨刚为我们塑造的“事业感”。而对杨刚来说,于尖利对峙处追求均衡,可能是安居乐业的生计哲学,也合乎想象力获得极尽描摹的施展的生理逻辑。

杨刚作品《冬奥随想之一》

这个以水墨画为主的小型展览同时也展出了少数油画和书法。显然,策展人斟酌到若何在这个展览中尽可能有用地出现杨刚绘画实践的全体进程。某些油画作品显示作者对当代主义作风(《自由长旅》,2004)的存眷;传统的书法线条,则是杨刚得到灵感的另一个紧张源泉。听说,很多书法家对杨刚的书法——分外是草书——赐与高度评价。我想,杨刚年夜约禁绝备成为书法家,他在书写进程中更倾向于感触感染书法结体和线条活动的节拍感;并且,这种节拍感或许更容易与濡墨挥笔时的“灵感”发生协调的共识。有些书迹注解,杨刚也注意到《平复帖》。我忖度,正像流利的硬笔速写转化为简括的没骨笔法一样,若何从鸾翔凤翥的唐草回溯草隶《平复帖》如木斧削铁般的钝圆、沉厚、滞涩,可能也是杨刚在书写和绘画交互进行的进程中斟酌的问题。毫无疑问,杨刚的书写履历已经融入他的绘画,是以,我们彷佛很少在他的水墨画中看到传统的晕染笔法,也就不奇异了。

在杨刚的青年期间,正像本日险些每小我都有一只兼备拍照功效的“手机”一样,每位画者的口袋里都有一个巴掌年夜的“速写本”。我不清晰如今的画家们是否还随身携带那种速写本,他们是否乐于和有空“速写”;但我知道,我们本日面临的视觉文化产物,绝年夜多半都是机器复制的产品。固然,这里绝对没有将“速写”与“拍照”的流行或没落视为现代绘画艺术的分水岭的意思,但就视觉感触感染和感情属性而言,差异无疑是存在的。——至少在年青一代的很多画家那边,我常常看到的是基于某种功利目标的兢兢业业的制造,一旦分开拍照照片,他们每每就一筹莫展。

末了我想说的是,在广阔的北方草原上纵目天涯,与在闹市画室中凝听磁盘流淌而来的音响,是杨刚精力临盆的两种分歧场景,但成果彷佛都一样,活动与节拍,是他作品中无处不在的魂魄。

再次感激刘涛、杨肖夫妇的具体导览。

(本文原题《轻巧中的重拙: “生-生——杨刚艺术作品展”观后》,作者李伟铭,广州美术学院研讨员)