走出大山成为自己希望更多大山里的女孩们能看到这部电影

文/非非

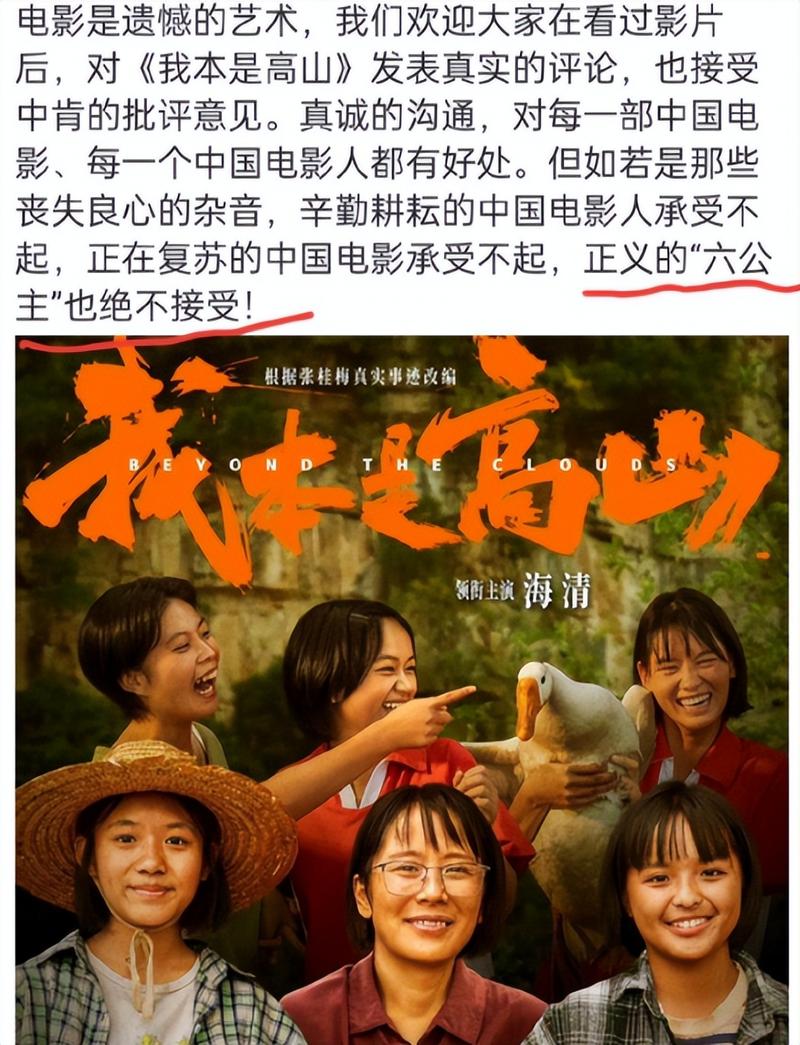

11月24日,《我本是高山》在全国各地的影院公映,此前在点映时该影片就掀起了轩然年夜波,收集上有许多声音,在此篇文章中,不针对收集上的声音做回应,仅评论辩论对该片的印象和感触感染。

《我本是高山》是对张桂梅校长办学途径的纪实描写,此中的改编引起了极年夜争议,然则就观影体验来说,该片叙事顺畅,情感丰沛,人物演出细腻,主要情节真实可感。尤其是对付张桂梅校长的塑造,有厚度、有韧性。

影片较为频仍地使用交叉叙事,在闪回的影象和实际变乱的正常行进中一步步弥补了张桂梅校长与其丈夫的过往,这个设计很好地交卸了人物的脾气与特色。

海清胜利塑造了张桂梅

张桂梅不仅仅是丽江华坪女子高档中学的校长,同时也是她本身,这是影片作为纪实片可贵有的巧思,张桂梅校长的形象在这些小情节里获得丰硕和弥补,她也有恋爱,也会在丈夫逝世后伤心,张桂梅校长不是没有情绪、俯视众生的“神”,她也是一个有情绪的人,在面临生老病死的时刻也会畏惧和躲避,这是作为人的权力。

海清的演绎也不让人绝望,周全、用心、细腻,依然稳固地施展了之前在《隐入尘烟》中的演技,异常真实,让观众有很强烈的代入感。

起首是海清在影片中极年夜地还原了张桂梅校长的形状特色:短发,险些素颜,皮肤偏黄、嘴唇干裂,很消瘦,走路不稳,有时刻只看海清在片子中的侧面,会感到和张桂梅校长十分相像。

其次是海清对付情绪和语调的拿捏、把控十分到位,张桂梅校长自己是北方人,措辞字正腔圆,与片中其他说云南话的老乡和学生形成了光显的对照,尤其是张桂梅校长在遭受不睬解和质疑的时刻,与孩子、西席、老乡们争吵,这种口音上的区别使得冲突和张力顿显。

片子焦点进献不克不及被扼杀

在这里必需要认可影片对张桂梅校长的描绘所做出的尽力,一些小细节的增长顿时让人物充斥可托度。好比之前生病都不肯意吃药的人,在之后的高强度事情下年夜把年夜把地吃药;外面上对学生严格,然则在背后却默默走访了一户又一户人家,帮女孩儿们排除万难,让她们有学上……诸如斯类的情节,都能让人感触感染到张桂梅校长对付教育奇迹的全情投入。

而影片最为难得的一点,便是题目里提到的,它可贵地存眷到了“一种声音”,即一个被人轻忽已久的社会议题。收集上所争执不休的舆论热门相称残忍地勾消了该片的焦点进献:对云南山区教育后进的存眷,这种水平的展示,只怀孕在其事的人才知道不是夸年夜,而是真实的演绎。

导演在展示张桂梅小我古迹的同时,竭尽全力地表示了这种后进的教育情况,令人酸心,也让人共情。片中的山月明明对进修有着无穷的热望,却被糊涂的父兄卖给了一个四十岁的汉子,末了在生下孩子三个月后被丈夫家暴致死,其时她不到18岁,而导演敢于为这个变乱留足空间是值得被称颂的,这种年夜胆的测验考试哪怕是为了塑造张桂梅校长而设计,也是一个异常年夜的胜利,这一点恰恰被年夜量话题掩饰笼罩,却恰是这部片子真正难能难得的处所。

总的来说,《我本是高山》这部影片对纪实片子进行了摸索性的测验考试,即使引起了伟大的舆论,但其可圈可点之处不容轻忽,作为一部面向全社会的片子,它已经做到了转达一种存眷,通报一种声音,把云南山区的状态送到了互联网上来,就这一点而言,影片异常好地实现了它的社会代价,绝对值得去影院一睹其风度。

《我本是高山》已经上映四天,票房并不高,破亿都很难,但不克不及由于票房欠好就否定这部片子存在的代价和进献,至少让年夜家相识了云南年夜山里的女孩得不到教育的困境,她们由于张桂梅先生,走出了年夜山,成为年夜山。

纠结一些细节的改编,轻忽整部片子的代价意义,是荒诞和醉翁之意的。海清组局拍摄的这部片子并不仅仅为了获奖,海清回忆追随张桂梅先生一同家访的场景,深入感触感染到年夜山深童贞孩上学的艰巨,对张桂梅的“燃灯精力”加倍钦佩。张桂梅先生对海清的影响短期无法用语言总结,会连续好久。

张桂梅先生的年夜爱精力,点亮墟落女孩人生妄想的古迹值得许多人进修和传颂,分外那些墟落女孩更应该铭刻张桂梅的教诲,“我本是高山,而非溪流”。人生很短暂,不克不及蹉跎了岁月,活出自我,成绩自我,这才是教育的实际意义。