维修分析与改善:从问题导向到预防维护的转变

随着科技的飞速发展,我国制造业在市场竞争中逐渐崭露头角。设备维修仍然是企业面临的一大难题。本文将基于维修分析和改善报告,探讨如何从问题导向的维修模式转向预防维护,以提高设备运行效率,降低维修成本。

一、问题导向的维修模式

过去,我国企业普遍采用问题导向的维修模式,即在设备出现故障后,进行紧急维修或更换。这种模式存在以下弊端:

1. 维修成本高:设备故障导致生产停滞,维修费用和停机损失较大。

2. 维修周期长:维修人员需要花费大量时间诊断故障原因,导致维修周期延长。

3. 维修质量不稳定:由于维修人员技术水平参差不齐,维修质量难以保证。

二、维修分析与改善报告

为了解决上述问题,企业开展了维修分析和改善工作。以下为部分关键内容:

1. 数据收集:通过设备运行数据、维修记录等,分析设备故障原因和频率。

2. 故障诊断:结合专家经验,对故障原因进行诊断,找出关键因素。

3. 改善措施:针对关键因素,制定针对性的改善措施,如优化设备设计、提高维修技术水平等。

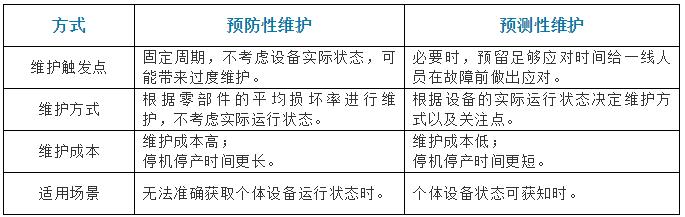

4. 预防维护:将预防维护理念贯穿于整个维修过程,降低设备故障率。

三、从问题导向到预防维护的转变

1. 强化预防意识:提高企业对预防维护的认识,将预防维护理念融入企业文化建设。

2. 完善预防维护体系:建立预防维护制度,明确责任分工,确保预防维护措施落实到位。

3. 提高维修技术水平:通过培训、引进先进技术等手段,提高维修人员的专业技能。

4. 优化设备设计:结合故障分析,改进设备设计,提高设备可靠性。

5. 引入智能诊断技术:利用物联网、大数据等技术,实现设备远程监测和智能诊断。

维修分析和改善报告为我国企业提供了有益的借鉴。通过从问题导向的维修模式转向预防维护,企业可以降低维修成本,提高设备运行效率,实现可持续发展。在这个过程中,企业应注重人才培养、技术引进和体系完善,为我国制造业的转型升级贡献力量。

(注:本文部分数据来源于《中国制造业发展报告》,仅供参考。)