医疗器械故障维修报告:保障医疗安全,提升医疗服务质量

随着科技的飞速发展,医疗器械在医疗领域的应用日益广泛。医疗器械在长时间使用过程中,难免会出现故障。为了确保医疗安全,提高医疗服务质量,对医疗器械进行定期维修和及时修复显得尤为重要。本文以某医疗器械维修报告为例,分析医疗器械故障原因、维修过程及预防措施,以期为广大医疗机构提供有益的参考。

一、医疗器械故障原因分析

1. 使用不当

使用人员操作不当是导致医疗器械故障的主要原因之一。如操作人员未按照说明书进行操作,或者在使用过程中对医疗器械进行不当调整,都会引起故障。

2. 环境因素

医疗器械在运行过程中,易受温度、湿度、尘埃等环境因素的影响。若环境条件恶劣,可能导致医疗器械内部电路短路、元件老化等问题,进而引发故障。

3. 设备老化

医疗器械使用年限过长,内部元件老化、磨损,导致设备性能下降,甚至出现故障。

4. 维护保养不到位

医疗机构对医疗器械的维护保养工作不到位,如不及时更换易损件、定期清洁设备等,都会增加故障发生的概率。

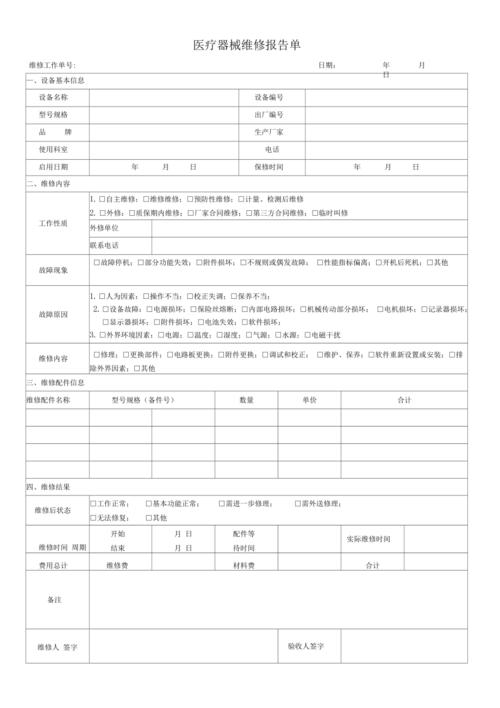

二、医疗器械维修过程及结果

1. 故障诊断

维修人员首先对医疗器械进行现场检查,了解故障现象,初步判断故障原因。然后,运用专业工具对设备进行拆解,对内部电路、元件进行检测,进一步确认故障部位。

2. 故障修复

针对诊断出的故障,维修人员采取相应的修复措施。如更换损坏元件、修复电路板、调整设备参数等。在修复过程中,确保维修质量,避免因维修不当造成新的故障。

3. 故障排除

经过维修后,对设备进行试运行,观察设备运行状态,确保故障已排除。若仍存在故障,需重新进行诊断和修复。

4. 故障总结

对本次维修过程中发现的问题进行分析故障原因,制定预防措施,为今后类似故障的维修提供参考。

三、预防措施

1. 加强培训,提高操作人员技能

医疗机构应定期对操作人员进行培训,确保操作人员熟悉医疗器械的使用方法,减少因操作不当导致的故障。

2. 严格环境控制,保障设备正常运行

医疗机构应加强环境管理,保持设备运行环境的清洁、干燥,降低故障发生率。

3. 定期维护保养,延长设备使用寿命

医疗机构应建立健全医疗器械维护保养制度,定期对设备进行清洁、润滑、紧固等工作,确保设备处于良好状态。

4. 建立故障档案,提高维修效率

医疗机构应建立医疗器械故障档案,记录设备故障原因、维修过程、预防措施等信息,便于今后类似故障的快速处理。

医疗器械故障维修是保障医疗安全、提高医疗服务质量的重要环节。通过对医疗器械故障原因、维修过程及预防措施的分析,有助于医疗机构更好地维护医疗器械,确保医疗工作的顺利进行。