“文字上山”与“文字下乡”传统中国的知识实践与日常生活

2022年12月3日至4日,由《社会》编纂部、CJS编纂部主理,中山年夜学汗青人类学研讨中心承办,中山年夜学岭南文化研讨院协办的第十一届社会理论事情坊,以腾讯会议方式举办,主题为《“笔墨上山”与“笔墨下乡”:传统中国的常识实践与日常生涯》。来自北京年夜学、清华年夜学、复旦年夜学、中山年夜学、厦门年夜学、云南年夜学、香港中文年夜学、香港科技年夜学、香港城市年夜学、安徽年夜学、江西师范年夜学、赣南师范年夜学、闽南师范年夜学、云南平易近族年夜学等高校的二十余位学者,从汗青学、人类学、平易近族学、社会学等分歧视角,集中探究了传统中国的“笔墨”研讨。

事情坊伊始,调集人中山年夜学黄瑜、江西师范年夜学温海波作了扼要的开场,声名“笔墨”是近年学界配合关怀的研讨工具,诸多范畴的探究都绕不开与“笔墨”有关问题的讨论,尤其是近年来各地海量平易近间汗青文献的挖掘,使这一问题的讨论显得更为迫切和需要。《社会》杂志编纂部田清、中山年夜学张应强、中山年夜学温春来、香港中文年夜学贺喜先后致辞。田清从办刊角度,表现《社会》杂志愿意支撑和勉励青年学人,环抱某一紧张学术问题进行跨学科深刻交流。张应强、温春来则从学术配合体、学术梯队和平台建设,谈到各自地点单元乐意为青年学者提供机遇和舞台。贺喜从汗青人类学的成长,呼吁青年学人在先辈的根基上,凝练新的学术议题和偏向,从而推进学术向前迈进。接着,厦门年夜学郑振满和清华年夜学王东杰,分离作了题为《日常生涯中的笔墨传统》《天垂象:对晚世拆字术的一个初步考察》的主题申报。郑振满从笔墨在日常生涯中的意义、“笔墨下乡”的汗青过程和笔墨传统与文化权利三个层面,勾画出传统中国日常生涯中的笔墨研讨的总体框架。王东杰则梳理了晚世以来“拆字术”的汗青与成长、办法和原理,着重从笔墨象征与“笔墨习性”的角度阐释了传统中国的笔墨研讨。

评断人北京年夜学刘永华和香港中文年夜学贺喜,确定了两个主题申报的指示意义和前瞻代价。同时,刘永华也弥补笔墨研讨或可在郑振满揭示的总体性框架之下,环抱文类、专题和区域三种分歧的理路开展,而对付笔墨上山、下乡问题,症结是研讨者若何梳理出光阴和空间的序列。贺喜则提醒,必要注意到笔墨的生态与开放性,以及性别、区域因素在研讨中的考量。在主题申报和评论之后,事情坊分离环抱“笔墨上山”和“笔墨下乡”两个专题,进行了详细而普遍的深刻讨论。

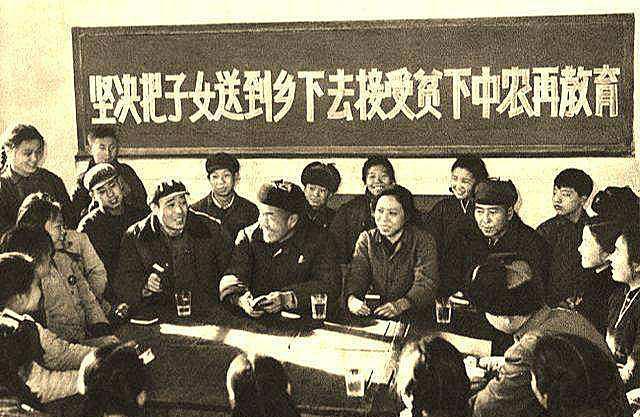

事情坊海报

笔墨若何上山。

事情坊第一场研究的议题是“笔墨上山”。中山年夜学汗青人类学研讨中心、中山年夜学社会学与人类学学院黄瑜谈话的标题为《笔墨与口述:中国西南的礼节实践与文化中介——以都柳江流域“三王诞”典礼为中心》。黄瑜起首提出,其研讨旨在考察笔墨书写与口述的交互关系。对这一问题探究源自两个学术传统:社会人类学关于笔墨功用与下层社会非笔墨(口述)传统的比拟研讨,以及中国粹界对平易近间汗青文献的应用与研讨。受英国人类学家杰克-古迪(Jack Goody)讨论笔墨与口述之间交互(interface)研讨的启迪,她以为要存眷中国西南地域“无笔墨”文化与“笔墨”文化在汗青与地舆上的相遇(meeting),尤其应该采纳平易近族志来研讨和懂得这一汗青进程,由此深刻探究中国西南社会的汗青过程与文化传统变迁。

那么,若何去探求笔墨与口述衔接的方式、进程与机制的突破口。黄瑜以为文化中介是一个可供操作的切入点,这一“中介”既包含在笔墨文本与口述情势之间进行衔接与转换的各类类型与身份脚色的“人”(包括身材实践),也包含承载与表达二者的物资载体。探究“身材实践”与“物象载体”若何在分歧的情境之下,将口述与书写进行衔接与转换,使得二者在日常生涯中发生连续赓续的互动,彼此汇通互构。黄瑜进而以明清以来黔桂接壤地带都柳江流域“五百和里”侗寨每年阴历仲春初五举办的“三王诞”典礼为个案,揭示在处所大众的礼节实践进程中,以礼生-歌师(戏师)为代表的典礼专家所饰演的文化(礼节)中介脚色,若何在村落寨大众日常生涯的典礼情境中,将王朝礼制轨制与处所信奉及“规约”习俗,在笔墨与口述系统中“转译”,这此中涉及礼(乐)、歌(吟诵)、舞(戏曲)等诸多身材实践与物资运动的联合与展示,从而再造且整合了多条理的政治诉求及分歧面向的文化表达。黄瑜还指出,要斟酌在中国西南地域那些尚未历久“浸淫”于笔墨传统的山地人群中,笔墨毕竟经由过程怎样的方式或机制,对处于分歧身份位置的人发生影响。末了,在办法论意义上,“口述”不该该被视为“原始的”“弗成追溯的”“弗成比拟的”工具,而应该作为与笔墨载体一致紧张的察看与研讨工具,以此为跨学科综合研讨提供研讨资本,这也是往后真正买通笔墨与口述二元藩篱的可能路径。

评断人厦门年夜学黄向春充足确定了这一研讨在“身材实践”与“物象载体”方面去买通笔墨与口述之间边界的意义,但也指出申报在“三王诞”中有关神灵谱系与典礼传统起源上的梳理不是分外清楚。黄向春建议要注意到神诞典礼中所体现的礼节改变与社会布局变迁之间的关系;而对付礼节体系中涉及对既有文化分类(如宇宙观)的影响,必要斟酌到侗人文化中涉及的本体论问题,申报人对南侗方言与笔墨关系的讨论比拟出色,但还要注意方言传统所出现的某种权势巨子性,以及处所权利布局的转型和象征体系的改变。只有处置了这些问题,方能将这一繁杂的地区社会转型进程中笔墨与口述的交互机制更为清楚地出现出来。评断人复旦年夜学巫能昌以为,除了典礼布局和内容方面的比拟,还有祭神礼节中所器具体祭文、祝文的比拟,申报提到的多种祭仪文书,可能直接或者间接起源于官方仪典,对这些祭文、祝文加以阐发或许是可以继续进行的紧张事情。其次,申报提到的“三献礼”祭仪应该在清代道光年间才有可能开端在“三王诞”中施行,那么道光年间之前的环境若何或许可进一步阐明。此外,对同样主要由华文字来承载典礼传统的玄门或释教,在这个地域是否有或有多年夜水平的出现,也必要作整全性的考察。

“三王诞”典礼中侗寨梨园演出“关公”戏(黄瑜摄)

来自云南年夜学平易近族学与社会学学院的覃延佳以《性命的注疏:桂中“花婆”崇敬中的多元叙事及其意义系统》为题做了申报。他主要依据桂中地域师公的科仪书、曲稿以及处所的口述资料开展相关专题的研讨。他在申报中指出,桂中花婆的信奉是本地大众性命环的紧张环节之一。本地典礼专家的科仪书、曲稿展示了多维的花婆信奉叙事系统,这一叙事系统包括了以仙婆为代表的非笔墨典礼体系与师公的笔墨体系。两者经由过程戒度、丧葬、求花等方面的典礼实践和日常生涯中的礼节互动织构了以花婆信奉为焦点的“文本-口头-文本”转化体系。此中,科仪书经由过程书面笔墨将神灵阶序化和谱系化,曲稿则经由过程将口授体系笔墨化,在赓续唱诵进程中实现对神灵的处所化表述。这种文本与口头之间的互相“注疏”,组成我们认知本地人群性命观点的紧张切入点。评断人云南平易近族年夜学张劲夫环抱性命环、礼节类型比拟等方面提出了响应问题,指出应对性命环应进行过细梳理;中山年夜学黄瑜指出应借鉴台湾地域学者文雅宁关于壮族女性典礼专家的研讨,将桂西地域的女性花神崇敬征象纳入互相比拟领域,以期深化本主题的研讨。

云南平易近族年夜学张劲夫的谈话标题是《新笔墨上山:云南拉祜族拼音笔墨的创制与国度化》。张劲夫指出,笔墨的创制或改造充斥了普遍的社会文化意义。经由过程平易近间口授神话和官方话语的懂得和再诠释,拉祜族“被吃失落的笔墨”神话诠释了山区大众的“笔墨”意识和汗青状态。其一,“失去笔墨”的神话叙事指向了18-19世纪澜沧江西岸“倮黑山区”五佛五经失败的汗青真实,笔墨表征为失败者“家园掉”和“失去权益”的汗青真实。其二,上世纪50年月国度主导的笔墨创制和改革,一方面体现了平易近族平等的语言政策。在创制、改革、推广遍及的“笔墨上山”实践中,语言学家施展了紧张的作用,他们经由过程划分尺度语音和其他方言区域、改良原有笔墨体系、编写辞书和语法书,实现了少数平易近族语言笔墨的国度化;另一方面,对付拉祜族而言这套新“笔墨”具有“合浦珠还”的象征意义,笔墨是以而成了组成“拉祜族”身份的符号根据。其三,经由过程考证“笔墨”一词的词源和构造,揭示了多平易近族语言文化的互相交流和采借的汗青事实。末了,传统汗青文化知识将无笔墨与蛮横、后进的形象接洽在一路,不仅保持了刻板的口头与笔墨的社会二分法,也轻忽了真实拉祜汗青与笔墨相关的文化实践;“吃失落笔墨”的神话不仅在拉祜族地域,也普遍传播于哈尼、傈僳、佤等西南少数平易近族地域,因而拉祜族的案例研讨和讨论具有借鉴意义。

在评断环节,香港科技年夜学马健雄和中山年夜学段颖确定了选题代价和讨论的意义。马健雄基于边疆少数平易近族社会汗青的脉络,提示存眷分歧笔墨叙事,包含佛王系统下的经文传统、文明化工程中的基督教笔墨、国度改革的新拉祜文、被吃失落的笔墨等等。进而讨论分歧笔墨传统的遭受、碰撞以及摩擦,分歧笔墨传统同时也是典礼传统的关系(光阴、空间上的关系)。关于笔墨的“叙述”与边疆拉祜社会的变化,也应有分歧的阶段:汗青上存在的笔墨与佛王体系体例(1880-1920);现实上的笔墨和教育;1920年月以来,美国基督教浸信会带入的拉祜文;拉祜文的国度化,即成为国度平易近族事情中的一种符号;神话中拉祜族对笔墨的立场:吃到肚子里的笔墨。现实上拉祜族不是“无笔墨”的社会,然则被说成“无笔墨”,笔墨代表了分歧的权利,存眷“笔墨”缘何成为边沿、边疆少数平易近族的一个根本表征的描写。段颖表现附和马健雄提出的见解,另外,他还提示要注意本地人对新笔墨的回应,以及申报布局或可再做晋升。

中山年夜学王琳淞的谈话标题是《“潜隐”的彝文与“显在”的汉字:广西隆林彝人笔墨与典礼的人类学阐发》。王琳淞以广西隆林彝人祖灵信奉和万物有灵崇敬的一系列典礼为切入点,考察以毕摩为代表的典礼专家在详细的典礼实践中所饰演的中介脚色,若何将“主流文化”的“风俗教养”经由过程口授或笔墨书写的方式纳入到本地彝人的日常生涯中,并“规范”处所“礼俗”的详细进程。与此同时,祖灵信奉作为隆林彝人文化系统中的焦点部门,又是若何透过毕摩的典礼实践,实现了与王朝国度主导的“风俗教养”相联合的。王琳淞注意到本地彝人日常生涯中的笔墨书写实践,常以“名字”“墓志”和“神龛”为载体,经由过程汉字书写的方式将彝人的祖灵信奉表示出来。当彝文和汉字在详细的时空中“相遇”,“彝文”就经常以“潜隐”的方式,经由过程毕摩的典礼实践,将彝人的祖灵信奉“转译”为“显在”的汉字。

在评断环节,温春来提出,中国西南地域虽是崇山峻岭,但西南少数平易近族并非斯科特(James C. Scott)以为的“逃避统治”的族群,这一点可以从彝族人拥有汗青悠长并延续至今的彝文书写传统中看出来,假如我们要从申报所出现的例子来讨论“笔墨上山”,就必需要斟酌到汉字和彝文的“相遇”。详细而言,需注意三点:第一,彝文传统中笔墨书写与口头传承之间的互相转换关系,彝文书写有很深的口授陈迹,口授可以转化为笔墨。同样的,笔墨可以改变为口授的情势呈现。第二,当汉字进入到本地彝人社会以后是怎样与彝文碰撞和交互的,又若何影响了既有的彝文传统的。第三,本地人若何依据本身的观念来懂得“彝文”、“祖灵信奉”和“汉字”之间的关系。覃延佳提出,笔墨的背后每每涉及到权利的关系,详细到隆林彝人社会,汉字不仅是王朝国度的权利意志,同时也应该存眷到好比客商在流传汉字的进程中起到的作用。汉字在进入到详细的社区的进程中,每每以多样化的情势呈现,是以必要注意到彝文与汉字之间的交互因此何种情势睁开的。

笔墨怎样下乡。

事情坊第二天,与会者年夜致从文类、区域和专题视角,集中讨论“笔墨下乡”。江西师范年夜学温海波起首申报,标题是《作为汗青过程的“笔墨下乡”:基于明清以来杂字临盆传播省思》。温海波起首引出“笔墨下乡”是费孝通摸索社会文化的整体形态,从布局入手研讨中国墟落社会提炼的一个紧张观点,经由过程对分歧学科的学术史梳理,发现费氏这一观点造成了对传统中国“无笔墨性”“去笔墨化”的印象。温海波从费孝通晚年提倡的“学术反思”开端,在对话工具、切身履历、旷野查询拜访、学术理路等方面临“笔墨下乡”的提出进行了反思。在此根基上,申报人以为若既要不忘费老《乡土中国》的初心,又拾补其晚年缺憾,就需在其未尽之处做些汗青的作业,尤其是从传统乡平易近日常的读写动身,省思此中探究笔墨读写与大众生涯之间的联系关系及其背后的汗青过程,由此,在理论解释和实证研讨上延长和拓展“笔墨下乡”的魅力。

接着,温海波应用近年网络的年夜宗识字杂字,辅之以族谱、处所志等资料中的话语表达,出现出明清基层大众不只有笔墨的需求,还形成了响应的笔墨供给,只不外大众日用所识的“字”与士人倡导所应识的“字”不尽雷同。为了进一步重构“笔墨下乡”的汗青,申报人还从明清时人对杂字的熟悉更改、杂字编辑者的样态、杂字临盆传播的时空更改以及文本物资形态变迁四个层面,探究杂字在大众中的扩大遍及和向下渗入渗出,以为杂字的临盆传播是“笔墨下乡”的成果,反过来,经由过程杂字教读乡平易近识读又匆匆成这一社会文化史过程。

评断人清华年夜学王东杰确定了该研讨对中国社会文化史研讨的意义和奇特代价。同时,也提出了三点建设性意见:一是不克不及轻忽费孝通提出“笔墨下乡”的期间语境,尤其需放置在永劫段的汗青脉络讨论这一话题;二是杂字的功效性识字与科举识字教育,不克不及过于二元分解,而是要斟酌识字系统的多元繁杂性;三是不克不及太强调城乡的断裂性,到底是“笔墨下乡”照样“笔墨在乡”可再考虑。香港城市年夜学的程美宝也对申报给出了意见。起首,她强调不克不及以常识分子的做法和思维,来浏览和懂得平易近间文献中的见地;其次,纵使是做年夜宗平易近间文类的讨论,也要将版本目次的常识带入;末了,程美宝还对事情坊过于凸起“笔墨”,而没有看重“白话”“声音”表现略有遗憾,她试图提示学者们要去研讨口述与笔墨的交互,并指出重读斯科特和古迪(Jack Goody)等人的论著的需要性和紧张性。

各类功效性用途的识字杂字(温海波提供)

赣南师范年夜学客家研讨中心朱忠飞谈话的标题是《笔墨入畲:明清以来中国东南畲平易近的社会转型与读写天下》。朱忠飞指出畲族史研讨无法绕开笔墨的话题,笔墨对畲平易近的影响与畲平易近自己的社会布局转型互相连累。申报容身于东南地域畲族生涯区域的旷野查询拜访和汇集到的年夜量畲平易近文书,借鉴人类学的相关研讨,试图在社会转型与笔墨实践之间树立接洽。申报指出,宋元以来,畲平易近的生存模式因此刀耕火种、打猎为主的游耕,历久游离于国度统治之外,社会布局出现出疏散流动性。明代中叶以后,跟着王朝国度的节制向山区推动,畲平易近慢慢被编入王朝赋役系统,成为编户齐平易近,畲平易近日渐转变原有的生存模式,由游耕向农作假寓改变。由此,畲平易近日益卷入笔墨的天下,乃至加入科举测验,但对付年夜部门的畲平易近来讲,念书识字是为了根本生涯必要,所识笔墨偏重日常适用性。在畲平易近习得读写的进程中,在文本类型上是向周边汉人进修各类功效性识字读物。文本形态上主要以手本传播,在村落落内部、跨村落落之间还形成传抄收集。这些手本一直坚持着开放性,可以重复被修订,口头传承的陈迹依旧浓重。在畲平易近的笔墨天下中,笔墨与口头并非断裂,而是融为一体并连续影响着畲平易近文化。

在评断环节,中山年夜学杜树海、安徽年夜学董乾坤尤其确定了该研讨汇集到年夜量一手文献的紧张意义。同时,杜树海基于西南研讨的履历,提出三个方面的建议:一是口授与书写传统关系,要发掘书写文献中的口授元素;二是典礼文献在笔墨天下的紧张性,笔墨具有神圣性和世俗性,强调笔墨的世俗性的同时,不克不及轻忽笔墨的神圣性;三是识字才能在西南地域可能是阶级的问题,而东南的履历或许纷歧样。董乾坤也提出了相关问题,如畲平易近进入国度的光阴与笔墨进入畲平易近的光阴是否同等。图像与笔墨的关系,识字在畲平易近天下中的意义到底若何。还有笔墨入畲的进程是若何详细开展的。

安徽年夜学董乾坤谈话标题为《以账为凭:账簿常识、贸易观念与晚清大众日常生涯的贸易化》,他以为至晚清时期,记账常识已被徽州大众所掌握,普遍运用于家庭经济中。经由过程对晚清徽州胡廷卿家庭出入账簿的讨论,董乾坤指出账簿主人对家庭出入账簿的分类、书写材质、记账格局、记账行动、家庭内部的经济关系以及对贸易用语“亨通”的运用,体现落发庭日常生涯的贸易化特性。详细包含:第一,家庭出入账簿至迟在南宋时期即已呈现,至晚清已进入徽州的寻常庶民家。只管家庭出入账簿在分类、书写材质以及核算方面与贸易账簿有不尽雷同之处,但在总体上与贸易账簿的记账规范相同等,反映了贸易账簿常识在家庭生涯中的利用。胡家账簿中的内容,可以显著看出账簿主人对贸易账簿常识的纯熟掌握。家庭出入账簿之以是在徽州普遍存在,除本地较高识字率、“量入为出”的观念外,贸易意识也起必定作用;第二,从账簿所反映的家庭内部关系察看,账簿主人胡廷卿与其儿子、儿媳在日常劳作中,出现出的并非仅仅是血缘关系,还有雇佣与被雇佣的经济关系,这反映了家庭生涯中的贸易模式;第三,普遍用于贸易上的“亨通”这一词语频仍呈现在胡廷卿笔下,这也是贸易意识在日常生涯中的表示。董乾坤总结以为对付晚清时期的徽州,颠末几百年的积淀,贸易经营模式已渗入徽州大众傍边,成为他们文化特质的一部门而酿成了“日用而不知”的常识系统,指示着大众的诸多行动,故可称其为“日常生涯的贸易化”,这一特性或可成为懂得明清徽州社会的一把钥匙。

北京年夜学刘永华在确定申报的根基上,提出了三条改动意见:第一,在账簿类型的讨论中,因祠会账簿与家庭出入无关,可以斟酌删失落;第二,在讨论家庭出入账簿的社会化时,还必要斟酌账簿进入家庭的光阴和规模。账簿进入家庭的进程可以置于何种脉络中对之考察,尚必要应用杂字等其它史料;第三,账簿进入家庭生涯中,从贸易记账常识抵家庭经济论证逻辑是否成立,还必要从新思虑,官署账簿常识是否也对其发生影响。同时,申报提出的“贸易化”必要作出阐明,家庭生涯中的“经营意识”跟贸易的经营是否有联系关系,也需过细考据。赣南师范年夜学朱忠飞指出,申报对账簿的分类应从胡家账簿自己动身,而不该以贸易账簿的尺度套在胡家账簿上,同时对付账簿所用纸张的资料、纸的起源可以作加倍过细的探究,并提落发庭出入账簿呈现的光阴是唐代照样宋代,尚需进一步考据。

闽南师范年夜学董思思的申报标题是《学会“新话”:学“毛著”活动在华南墟落社会的开展》,董思思将笔墨视为一种话语系统或言说方式,考察其若何藉由政治活动为墟落社会中的大众所习得。申报以福建省永泰县为例,从进修方式、进修场域和进修后果三方面讨论了学“毛著”活动在本地的开展进程以及影响。起首,将识字视为当代国度政权建设的紧张条件,是自晚清以来形成的共鸣,并在分歧的汗青时期被当政者重复实践。1960年月以来墟落社会中开展的学“毛著”活动,也可以被视为此中的紧张一环,置于这一脉络中加以熟悉。其次,学“毛著”活动对通俗大众日常生涯的改革,意味着本地底本流行的传统文化受到了相称水平的挑战。个案中通俗大众对学“毛著”活动的悲观立场,体现了革命“转变传统墟落的履历生涯”的尽力的局限性,也反映了华南山区社会中日常生涯传统及其生存模式的深挚和坚韧。第三,学“毛著”活动对墟落社会中的分歧人群发生的影响各异。底本不识字的贫农群体,藉由“毛著”的进修,习得了一种新的话语系统和言说方式,使其在因应国度对墟落社会的改革时游刃有余;而传统墟落常识精英,因其对传统文化的熟稔,在必定水平上丢失了进修“毛著”的机遇,并进一步在集体化时期墟落社会的政治图景中被边沿化。概言之,学“毛著”活动在墟落社会的开展,不仅发明了一种以革命话语和言说方式为特性的新型政治文化,也转变了墟落社会中的常识-权利布局。

在评断环节,广州市社科院陈贵明和香港中文年夜学贺喜在确定申报的同时,也提出了多少问题。陈贵明指出,学“毛著”活动对墟落社会中日常生涯和通俗大众的影响存在分歧的条理,该当分离予以探究落实;通俗大众若何使用传统常识系统懂得活动所建构的政治文化,以及此种政治文化“内化”于大众的进程,也值得进一步讨论。贺喜则指出申报讨论的日常生涯的政治化这一问题,该当上溯至晚清以降,在更宽广的汗青时段内加以讨论;对付活动中形象的塑造,声音的流传等其他非笔墨方式在“毛著”进修中的紧张性应赐与更多的存眷。

“口授”与“笔墨”的交互与开放性

在“笔墨上山”与“笔墨下乡”两场专题讨论外,每场后各有圆桌讨论,中山年夜学张应强和厦门年夜学黄向春,厦门年夜学郑振满和中山年夜学刘志伟分离担任弁言人,主题环抱《“非笔墨”文化与“笔墨”文化在汗青与地舆上的相遇》和《笔墨传统的“上山”与“下乡”道路与常识实践》。与会学者以这两个主题为中心,联合各自学科的特点和研讨实践,互换意见并充足讨论。

在讨论中与会学者既有同等的共鸣,也有未能杀青的遗憾,等待以后加倍深刻的讨论。好比,郑振满提出的总体性的笔墨研讨框架,刘志伟先前以华南地区社会与文化的布局进程论及笔墨的诸多作用,刘永华总结从文类、专题、社区路径动手研讨,王东杰从思惟史、社会史的交汇探究笔墨的“象征性”,这些分歧面向的研讨、思绪获得与会者的高度赞赏。而张应强、温春来、马健雄、杜树海等,对苗、侗、彝、拉祜、瑶等非汉族群研讨所提供的有关中国西南的“笔墨”履历,更丰硕了笔墨研讨的疆土。至于黄向春、段颍等以深挚的人类学功底,强调笔墨的流动性、笔墨作为权利、笔墨作为言说以及笔墨对付研讨者的意义,令与会者有所反思和警觉;而程美宝、贺喜强调笔墨的开放性,提醒需注意女性视角,以及书写与口授的交汇与衔接,同样令人回味与检查。至于巫能昌熟稔的宗教典礼、陈贵明累积的革命史履历省思笔墨的研讨,也让与会学者线人一新。

除此之外,与会学者也同等以为,口授与笔墨并非二元对峙,而是具有繁杂多元性和多重面向,研讨中不该预设从无笔墨到有笔墨的汗青过程,而应是从少有笔墨到频仍与笔墨打交道的进程。当然,与会者也不讳言遗憾之处:一是在资料方面照样集中在笔墨资料,图像、口述、唱词、典礼等“非笔墨”资料使用较少;二是过于集中在汗青学、人类学学科范畴,语言学、笔墨学的学者有待吸纳;三是整全史的研讨有待增强,经史传统、思惟史与版本学、目次学尚待汇通,文类、专题、社区间也有待买通。

总体而言,与会学者纷繁表现,这次事情坊是一次胜利的、开放的跨学科测验考试,也是一次劳绩丰裕的深刻而专门的研究,初步实现了“笔墨”研讨的预设目的。些许的遗憾,恰是为了更多的提高空间,等待将来可以或许继续举行更为丰硕的以“笔墨”为焦点的跨学科对话,并恰当延展议题偏向和开辟新的领地。