文学的本质到底是什么。看似简单的问题,但至今还在争论

假如要问生涯在本日的人们,“文学”到底是什么。彷佛这个问题很简单,但假如组织针言言的话又很艰苦。

写过的一首诗、一篇散文、一段漫笔,读过的一本小说,看过的一场话剧,这些都可所以文学,但诗、散文、漫笔、小说、话剧等分歧情势又为什么都属于文学呢。是由于最初都是由笔墨写成的吗。那天然科学方面的论文又显然不是文学。

由此看来,“文学”作为一种能被人感知且鉴别的客体,在八门五花的情势中必定存在着一个较为稳固的“本色”,作为它区别于其他事物的边界尺度。

然而,关于文学的本色问题却一直在争论,直到本日依然没有一个能令人佩服的结论。

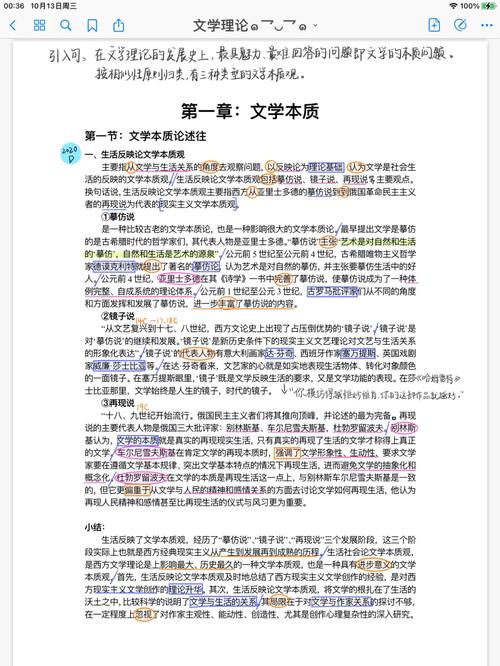

“文学四要素”理论以及作品与天下、作者的关系问题

1953年,艾布拉姆斯在《镜与灯》中提出了“文学四要素”理论,以为任何一个文学运动都存在弗成或缺的四个要素,即“天下”、“作者”、“作品”和“读者”。在这一理论里,艾布拉姆斯把“作品”作为中心环节,是接洽其他三个要素的纽带,获得了浩繁学者的认同。

这一理论看似简单,但却将纷纷繁杂的文学运动理清了一个头绪,沿着如许的偏向阐发,彷佛从古到今各派学者对文学本色的探究都可以环抱着“四要素”进行阐发息争释。

早在古希腊时期,奉行客观唯心主义的柏拉图就曾以为,整个天下分为三个条理,最真实的是“理式天下”,实际天下只不外是对它的临摹罢了,而艺术天下更是对实际天下的临摹,以是文学就成为了“临摹的临摹”、“影子的影子”,是最不真实的存在。

而亚里士多德却颠覆了他先生的概念,以为并不存在一个“理式天下”,实际天下便是无比真实的,那么以之为临摹工具的艺术天下天然也是真实的。以是他以为,文学是人对客观天下所进行的艺术加工与审美升华。

这便是亚里士多德提出的“临摹说”,其统治了西方文论2000多年,至今依然有其事理。

从实质上看,“临摹说”所强调的是“天下”和“作品”之间的关系,将文学作为客观天下的能动反映。而这种理论却在19世纪遭到了许多学者的质疑,于是便呈现了“表示说”。

所谓“表示说”,强调的恰是“作品”与“作家”之间的关系。

在19世纪初的浪漫主义思潮里,许多墨客如雪莱、柯尔律治、华兹华斯等人纷繁摈弃了“临摹说”,将文学创作的自动权交还给了作者。他们以为文学并不是为了反映客观天下的,而是作者思惟情感的倾诉和表示。

换句话说,作者为什么要进行文学创作呢。并不是为了记载或者升华客观天下,而是完全出于主观的意愿。即文学的本色并不是对客观天下的反映,而是作者心坎天下的外化。

作者创作文学作品,是为了本身的感情获得宣泄,所描述的工具固然是客观实际天下,但却取决于作者对这些外部事物的见地。

就像人在愉快的时刻所见到的山川和在伤心的时刻所见到的山川,固然是统一事物,但却在笔下有着分歧的形象,真正决议文学样貌的不是山川自己,而是人在审视山川时刻的心情。

即文学只忠于作者自我的和人类的感情,与外部天下无关。

然而,仅仅一个世纪的光阴,西方文论中影响力最年夜的派别又产生了变化,“自力说”呈现并敏捷强大起来。

“自力说”并没有将存眷点放在“文学四要素”之间的关系上,而是将“作品”零丁抽掏出来,并将之举高到无以复加的位置。

这些学者以为,作品自作家笔下完成的那一刹时起,就成为了一个完全自力的客观存在,不会再受到其他任何因素的影响。

举个简单的例子,一位画家在纸上画了一只山君,在他完成的那一刻起,这幅画就已经成为了自力的存在。纵然画家说,本身画的实在是一只兔子,这幅画里的山君也并不克不及酿成兔子;同样,某些读者说本身看到的便是一只兔子,也不克不及使这幅画的性子产生涓滴的转变。至于外部的天下,更是与这幅已经完成了的画没有关系了。

以是,这一派的学者以为,作品与其他要素之间都是外部的关系,只有组成作品自己的语言和布局才是文学之内的关系。

即文学的本色便是一种奇特的语言布局,或者说是一种“艺术伎俩”。

如许一来,作品便是一个完全自力的个别,想要相识作品所要表达的内容,只必要研讨作品自己就可以了,统统都在其语言和布局之中。

“临摹说”、“表示说”和“自力说”的着眼点实在都在作品于各种关系中所处的位置上,并没有涉及到“读者”这一环节。

然则作者体悟客观天下,创作出作品,这个进程彷佛与读者并没有什么关系,那读者饰演了什么脚色呢。

读者是作品终极完成的症结因素,是整个进程的闭环

关于“作品”与“读者”之间的关系,也有学派予以极高的看重,这就呈现了“适用说”和“体验说”。

“适用说”的呈现很早,它以为文学的本色是一种对象,其意义并不在文学自己,而在文学之外,所应用的是作品对读者的影响力。

这一学说很好懂得,便是经由过程文学作品来影响读者的代价观,不外成果却有好有坏。中国封建社会后期依然在高喊的“文以载道”便是一种胁迫思惟的对象,显然对人的成长起悲观作用。而五四以来的新文化活动,却以文学作品来推进思惟解放,便是“适用说”的积极影响了。

这种学说固然久长存在,但对付文学本色的认知并不深入,更多地存眷文学的作用。真正揭示文学本色里“作品”和“读者”关系的是“体验说”。

“体验说”强调读者对作品的浏览感触感染,而且以为“作品”之以是能成为“作品”,最年夜的缘故原由在于读者的浏览。

实在这种概念是从整个文学创作的进程来考量的,作者对客观天下有所体悟,据此所创作出来的并不克不及称之为作品,只能是一个“文本”,由于它只是作者对付某些征象的观念。

也便是说,这个“文本”所描写的内容是否真实,是否具有代价,是必要验证的,此中存在着很多的“不定点”和“空缺”。

以是,只有颠末了读者的浏览,读者经由过程“文本”内容发生了体验和想象,而且与作者树立了一种特殊的对话关系时,“文本”能力成为“作品”,这也是整个创作进程的必经之路。

由此来说,不存在只写给作者本身看的文学,在读者的浏览之外,也不存在任何文学。一部文学作品从其诞生到完成,是作者和读者配合的尽力,此中读者的浏览是其可否成为文学的症结。

据此,接受美学以为,文学是作者和读者所缔结的“对话”关系,即文学的本色是它的人际交流性子。这一进程只有作者和客观天下是不行的,必需要有读者的介入。

这就不得不说起一个问题,当读者与作者关于作品的懂得呈现不同的时刻,谁的概念更为可托。

毫无疑问,作者对本身的作品不克不及进行任何的评判,只有读者才拥有评判作品的权利。作者想要阐释本身的作品,其所颁发的任何言论实在都因此通俗读者的态度来说的。好比他所以为的本身创作的内容,便是他作为一个通俗读者在本身书中所看到的内容罢了。

假如赋予了作者评判本身作品的权势巨子,那么任何一个作家都可以说本身的作品是天下上最好的作品,而读者也必需接受如许的概念,这显然是荒诞的。